|

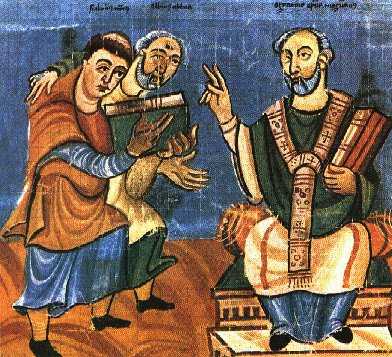

Der angelsächsische Theologe Alkuin (lat.

"Albinus") erhielt seine Ausbildung in der Kathedralschule von York,

der damals berühmtesten Bildungsstätte in Europa, in der er später

selbst Lehrer und ab 766 Schulleiter war. Im Jahre 781 traf er anläßlich

einer Romreise in Parma den

Frankenkönig Karl

den Großen , der ihn aufgrund seiner Gelehrsamkeit als Vermittler der

angelsächsischen christlich - lateinischen Bildung und als seinen Berater

in kirchlichen, bald auch in politischen Fragen an seinen Hof

in Aachen

berief und zum Leiter seiner Hofschule ernannte. Dort wurde er bald zum

Mittelpunkt einer Schar von Gelehrten und Dichtern. Er reiste zwar

mehrmals in seine Heimat zurück, doch verzichtete er auf Bitten Karls

letztlich auf eine endgültige Heimkehr. Alkuin war selbst kein Mönch, er

besaß selbst auch nur den Weihegrad eines Diakons, doch Karl der Große

übergab ihm trotzdem mehrere Klöster, v. a. St. Martin in Tours, zu

dessen Abt er 796 ernannt wurde. Alkuin bemühte sich sehr um das

Klosterwesen, v. a. um Disziplin und Ausbildung. Die Klosterschule in

Tours erlangte unter ihm Weltruf. Auch erwarb er sich in der Sachsen- und

Avarenmission Verdienste, indem er sich für den Verzicht auf Zwangstaufen

einsetzte und stattdessen für eine wirkliche Überzeugungsarbeit für den

christlichen Glauben auf der Basis einer guten Katechese plädierte. Den

Mittelpunkt von Alkuins Wirken bildete freilich die Hofschule. Er erzog

dort die führende geistige Schicht des Frankenreiches; zu seinen

Schülern gehörten nicht nur später bedeutende Persönlichkeiten wie Einhard

oder Hrabanus

Maurus, sondern auch der König selbst mit seiner Familie. Den

Lehrstoff bildeten vor allem die "septem

artes liberales", denen Alkuin zu neuer Blüte verhalf. Ein

großer Teil von Alkuins literarischen Werken entstand aus seiner

didaktischen Arbeit an der Hofschule heraus, wie „De orthographia“

(Über das genaue und sorgfältige Schreiben als Grundlage aller geistigen

Arbeit). Eine Reihe von Büchern widmete sich gerade der Förderung der

"artes", wie die Lehrbücher für Grammatik, Rhetorik und

Dialektik („De grammatica", der „Dialogus de rhetorica et

virtutibus“ und „De dialectica"). Außerdem führte er von Tours

aus einen Briefwechsel mit Karl dem Großen über dessen Fragen in der

Astronomie. Weiter verfasste er dogmatische Schriften, unter denen v. a.

Hauptwerk "De fide sanctae et individuae trinitatis" zu nennen

ist, liturgische Schriften, Heiligenviten, Bibelkommentare und

diverse Gedichte mit praktischem Zweck, die als Aufschriften für

Gebäude, Einleitungsgedichte von Büchern etc. gedacht waren. Nicht

gering einzuschätzen ist die historische Bedeutung seiner zahlreichen

Briefe. Alkuins Werke verfolgten keinen Selbstzweck, sondern dienten dem

Ziel, seinen Zeitgenossen richtiges Handeln und richtiges Sprechen über

Gott zu vermitteln. Alkuin bemühte ich um ein reines Latein, wobei ihm

die Kirchenväter als Vorbild galten, darüber hinaus führte sein Streben

nach einer klaren Schrift zur Ausbildung der karolingischen

Minuskel, die wohl kaum als das Werk einer Einzelpersönlichkeit zu

sehen ist, jedoch sicher von Alkuin maßgeblich beeinflusst war. Das

bedeutendste Zeugnis dafür ist die sog. "Alkuinbibel", die er

Weihnachten 800 Karl dem Großen in Rom überreichte. Sie ist nicht

erhalten, doch existieren einige weitere "Alkuinbibeln" mit

ähnlichen Merkmalen. Die Entwicklung der karolinigschen Minuskel zeugt

von dem Bestreben um Einheit der Sprache, der Orthographie und der

Schrift, Neben diesen Werken werden Alkuin in frühen Drucken auch die

sog. "Propositiones", eine Zusammenstellung unterhaltender

mathematischer Aufgaben, zugeschrieben. Sie bilden die älteste

mathematische Aufgabensammlung in lateinischer Sprache, doch haben die

Probleme als solche Parallelen in ägyptischen, griechischen, chinesischen

und arabischen Texten. Alkuin starb 804 in Tours. Er hatte – vor allem

durch seine Bedeutung am Hof – großen Einfluß auf die Nachwelt.

-

Text 1

(Einleitungsgedicht zu "De rhetorica et

virtutibus")

-

Text 2 (Überblick

über die Teile der Rede; das exordium)

-

Text 3

(Einleitungsgedicht zu "De dialectica")

-

Text 4 (Die Teile

der Philosophie)

|

Das folgende Gedicht in elegischen

Distichen bildet - hierin sind sich die Gelehrten nicht

einig - Anfang oder Ende von Alkuins Rhetoriklehrbuch.

Alkuin läßt darin ein Motiv aus Ovids "Ars

Amatoria" anklingen: Die Kürze des Lebens und die

Notwendigkeit, die verbleibende Zeit zu nutzen. Während

Ovid hieraus jedoch die Aufforderung ableitet, die Jugend

als Zeit des Liebesgenusses zu sehen, versteht Alkuin

sie als die Zeit des Studiums, der Bildung und der

moralischen Formung, um im Alter davon zehren zu können.

O vos,

est aetas, iuvenes, quibus apta legendo,

discite: eunt anni more fluentis aquae.

Atque dies dociles vacuis ne perdite

rebus:

nec redit unda fluens nec redit hora ruens.

Floreat in studiis virtutum prima iuventus,

fulgeat ut magno laude honoris senex,

utere, quisque legas librum, felicibus

annis.

Auctorisque memor dic: "Miserere deus."

Si nostram, lector, festucam tollere

quaeris,

robora de proprio lumine tolle prius:

Disce tuas, iuvenis, ut agat facundia

causas,

ut sis defensor, cura salusque tuis.

Disce precor, iuvenis, motus moresque venustos,

laudetur toto ut nomen in orbe tuum.

Übersetzungshilfen

Z. 1: Ordne:

"vos, iuvenes, quibus est aetas ..."/ Z. 2:

Wörtliche Übertragung von Ovid, Ars amatoria, 3, 62;

"discite" stammt freilich von Alkuin (bei Ovid

stattdessen "ludite") / Z. 3: docilis,

e = gelehrig (hier auch: "zum Lernen geeignet") /

Z. 4: Eine Paraphrase der beiden folgenden Verse der

"Ars": "Nec quae praeteriit, iterum

revocabitur unda, nec quae praeteriit, hora redire

potest." Z. 7: quisque: hier wie

"quisquis" zu verstehen/ Z. 8 : Diese Worte

entsprechen dem griech. "Kyrie eleison", dem

Beginn der Messfeier. Alkuin wollte wohl viel mehr ernsthaft

als humorvoll damit seine Studenten bitten, für sein

Seelenheil die Messe zu feiern / Z. 9:

festuca, - ae = der Splitter / . Z. 10: robur, - oris (auch:

der Eichenstamm!), hier im Plural "robora" =

synonym zu "trabes" = der Balken. Die Stelle

bezieht sich auf Mt 7, 3 bzw. Lk 6, 41: "Quid autem

vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo

non vides?" Z. 11: Ordne: "Disce, iuvenis, ut

facundia tuas causas agat" / facundia, - ae = die

Beredsamkeit / causas agere = Z. 13: motus = hier:

Redefiguren / venustus, a, um = schön, fein

zurück zum Text

zurück zum Text

Text 2 (De rhetorica

et virtutibus, 320 - 321 A.)

Folgender Text stammt aus Alkuins

"Dialogus de rhetorica et virtutibus". Diesen

Dialog gestaltete er wie ein Gespräch zwischen Karl dem

Großen ("Carolus") und ihm selbst, seinem Lehrer

Alkuin ("Albinus") in der Form des Protokolls

einer Unterrichtsstunde. Dabei dürfte es sich nach

Ergebnissen der Wissenschaft nicht nur um eine literarische

Fiktion handeln, sondern um eine Art "pädagogischen

Kunstgriff", mit dem Alkuin auf plastischere Art zeigen

wollte, wie seiner Meinung nach Rhetorik gelehrt werden

konnte. Dass er den Herrscher selbst als Schüler auftreten

lässt, sollte wohl dem Dargestellten besonderen Nachdruck

verleihen. Der Inhalt der "Rhetorik" ist fast

ausschließlich antik, allerdings findet Alkuins eigenes

Bildungsprogramm in dem Kapitel "De virtutibus"

(Über die Tugenden im christlichen Bereich) seinen

deutlichen Niederschlag. Die Hauptquellen für die

Behandlung der Rhetorik selbst sind Ciceros Werk "De

inventione" (woraus Alkuin häufig wörtlich

zitiert, ohne dies freilich kenntlich zu machen), einige

Stellen aus "De

oratore" und die seltene Rhetorik des wohl im 4.

Jhdt. lebenden C. Iulius Victor. Inhaltlich kann man das

Werk also durchaus als "unselbständig" ansehen,

doch lag seine Aufgabe eben darin, die antiken Lehren der

Rhetorik in pädagogischer Form den eigenen Zeitgenossen zu

vermitteln, bestand die Rhetorik doch offenkundig lediglich

in der übertriebenen Anwendung angelernter Phrasen und dem

Gebrauch einiger weniger Figuren.

Folgender Abschnitt handelt von den Redeteilen;

herausgegriffen wurde nach allgemeinen Bemerkungen der

unmittelbar darauf folgende Abschnitt über das

"exordium".

Parallel zur Lektüre lohnt es sich,

"De inventione" I, 20,

22,

23

u. 25

heranzuziehen, um Alkuins exzerpierendes Vorgehen zu

studieren.

(Die Lektüre dieses Textes sollte

sinnvollerweise nach der Behandlung der Grundlagen der

antiken Rhetorik bei Cicero erfolgen.)

Carolus:

...quid tunc quaerendum est, magister? Albinus:

Quid, nisi singulae totius causae partes. Carolus:

Quae et quot ille sint, audire desidero. Albinus: Sex

(enim) sunt partes, per quas ab oratore ordinanda est

oratio. Causae exordium, narratio, confirmatio, partitio, reprehensio,

conclusio. Carolus: Quid est exordium? Albinus:

Oratio animum auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem.

Carolus: Quomodo hoc efficitur? Albinus:

Primo, ut benivolum, attentum, docilem

efficias auditorem. Carolus: Ut mihi videtur, hoc

summe curandum est, ut benivolus, attentus,

docilis efficiatur auditor. Sed quonam

modo hoc (idem) effici possit, velim scire. Albinus:

Quattuor ex locis benevolentia

comparatur. A nostra, ab adversariorum, a iudicum persona, a

causa. A nostra: si de nostris factis et officiis sine

arrogantia dicemus; si crimina illata et aliquas minus

honestas suspiciones iniectas diluemus;

si, quae incommoda acciderint

aut quae instent difficultates, proferemus; si prece et obsecratione

humili et supplici utemur. Ab adversariorum autem persona:

si eos aut in odium aut in invidiam aut in contemptum

adducemus. In odium adducemus, si quid eorum spurce,

superbe, crudeliter, malitiose factum

proferetur: in invidiam, si vis eorum, potentia, pecuniae,

divitiae, cognatio proferentur atque

eorum usus arrogans et intolerabilis, et

quod his rebus magis videantur quam causae suae confidere;

in contemptum adducentur, si eorum inertia, neglegentia,

ignavia, desidiosum studium et

luxuriosum otium proferetur. Ab auditorum persona

benevolentia captabitur, si res ab iis fortiter, mansuete,

sapienter gestae proferentur; nequaquam autem assentationis

esse hoc significetur, si de iis, quam

honesta existimatio quantaque eorum iudicii et auctoritatis

exspectatio sit, ostenditur. A rebus, si nostram causam

laudando extollemus, aliorum causam per contemptum

deprimemus. Attentos autem faciemus, si demonstrabimus ea,

quae dicturi sumus, magna, nova, incredibilia esse, aut ad

omnes aut ad eos, qui audient, aut aliquos illustres homines

aut ad deos immortales aut ad summam rei publicae

pertinere et si pollicemur nos brevi causam nostram

demonstraturos atque exponemus iudicationem

aut iudicationes, si plures fuerint. Dociles auditores

faciemus, si aperte et breviter summam causae exponemus; hoc

est, in quo consistat controversia? Sed qui bene exordiri

volet, primo necesse est, ut suae causae genus diligenter

agnoscat. Carolus: Quot sunt causarum genera? Albinus:

Quinque. Honestum, admirabile, humile,

anceps, obscurum.

Honestum causae genus est, cui statim, sine oratione nostra,

favet auditoris animus. Admirabile, a quo est alienatus

animus eorum, qui audituri sunt. Humile, quod neglegitur ab

auditore et non magnopere attendendum videtur. Anceps, in

quo aut iudicatio dubia est aut

causa et honestatis et turpitudinis particeps, ut

benevolentiam pariat et offensionem.

Obscurum, in quo aut tardi sunt

auditores, aut difficilioribus ad cognoscendum negotiis

causa est implicata. Carolus: An semper perspicue

exordiri debet orator? Albinus: Aliquando perspicue,

aliquando per circuitionem. Perspicua

oratio est, cui mox animus auditoris favet, ut in honesto

genere causae est. Illa vero, quae per circuitionem

fit, clam subit animum auditoris, ut in humili, ancipiti vel

obscuro causae genere faciendum est. Sed et hoc sciendum

est, quod exordium sententiarum et

gravitatis plurimum debet habere et omnino omnia, quae ad

dignitatem pertinent, ostentationis vero

et concinnitatis minimum, propterea quod

ex his suspicio quaedam artificiosae diligentiae nascitur,

quae maxime orationi fidem et oratori adimit auctoritatem.Carolus:

Ecce habeo, quo modo exordiri debeat causa.

Übersetzungshilfen

reprehensio:

entspricht der "refutatio", wie sie (nach

gängigen Rhetoriklehrbüchern) in der didaktischen

Literatur meist genannt wird; an sich ist aber

"reprehensio" der in der Antike wesentlich

häufiger gebrauchte Begriff (wie ihn auch Cicero in

"De inv. verwendet) / dictio, - onis = der Vortrag

/ attentus, a, um = aufmerksam/ docilis, e (siehe Text

1) = belehrbar, gelehrig / quonam = quo-nam / locus = hier

am besten: die Seite/ diluere = hier: entkräften /

incommodum = Gegenbegriff zu "commodum" (Subst.) /

obsecratio, - onis = die Beschwörung / spurcus, a, um =

schmutzig / malitiosus, a, um (vgl. FW

"maliziös") = übelwollend / cognatio, - onis =

die Verwandtschaft, verwandtschaftliche Beziehung / usus

= hier (am elegantesten): der Umgang / desidiosus, a, um =

träge, müßig, lässig / studium = hier: das Treiben /

mansuetus, a, um = hier: gutherzig / assentatio, -

onis = Schmeichelei / significetur: Der Konjunktiv erklärt

sich zunächst daraus, dass bei Cicero hier ein

"ut" - Satz steht, den Alkuin nicht übernimmt;

hier auch ÜS mit Potentialis denkbar. /

"significari" = die Bedeutung haben, bedeuten

/ iudicatio, - onis = hier: der strittige Punkt /

admirabilis, e = hier: auffallend / humilis, e = hier:

unbedeutend / anceps, - itis = doppeldeutig / obscurus, a,

um = hier: unklar / offensio, - onis = hier: der Anstoß /

tardum esse = hier: langsam mitgehen / negotium = hier:

synonym zu "res" / perspicuus, a, um =

durchsichtig, deutlich, klar / circu(m)itio, - onis = Umweg

/ sententiarum: abhängig von "plurimum";

sententia = hier: der Gedanke/ ostentatio, - onis =

(absichtliche) Entfaltung, Vorspiegelung, Prahlerei /

concinnitas, - atis = das Gedrechselte, Gesuchte

zurück zum Text

zurück zum Text

Alkuins vierte Lehrschrift "De

dialectica" stellt wiederum einen Dialog zwischen

Alkuin und seinem Schüler Karl dem Großen dar. Inhaltlich

ordnet Alkuin zunächst die Dialektik

als einen Teil der Logik in die Philosophie als Ganzes ein,

daraufhin setzt er die Philosophie in Beziehung zum

Christentum, d. h. zu Bibel und Theologie. An die nun

folgende Untergliederung der Dialektik schließt sich der

Hauptteil an, die Darstellung des Systems der Dialektik.

Alkuin übernimmt inhaltlich gesehen fast

alles wörtlich aus seinen Quellen, den pseudo -

augustinischen "Kategorien", dem Werk "De

topicis differentiis" des Boethius

und den "Ethymologien" des Isidor

von Sevilla.

Um dieses nach dem ersten Augenschein

lediglich kompilatorische Vorgehen richtig einzuordnen und

Alkuins Leistung adäquat zu würdigen, muß der Leser

wissen, dass auf dem Kontinent, zumindest im

Merowingerreich, nicht einmal die gebildetsten Menschen von

der Dialektik mehr als den Namen und ein paar wenige unklare

Begriffe kannten. Alkuin in seinem Selbstverständnis als

Lehrer und Erzieher strebte danach, eine sorgsame Auswahl

aus dem Überlieferten und Bewährten zu treffen und den in

seiner Umgebung verwendeten Bildungselementen, die als

einzelne nicht mehr verstanden wurden und daher sinnlos

geworden waren, eine feste Ordnung zu geben und sie in ein

klares System einzubauen. Sein Ziel dabei war, die

Zusammenhänge verständlich zu machen, nicht, selbst neue

Theorien aufzustellen.

Das Epigramm Text 3 ist der

"Dialektik" vorangestellt, Text 4 behandelt die

Teile der Philosophie. Hierin fußt Alkuin auf weite

Strecken auf den "Ethymologien" Isidors (II, c.

22, 23 und 24).

Text 3

Me lege, qui veterum

cupias cognoscere sensus,

me quicumque capit, rusticitate

caret.

Nolo meus lector segnis

sit, nolo superbus,

devoti et humilis

pectoris antra colo.

Has rogo divitias sophiae non temnat

amator,

navita quas pelagi

portat ab orbe suo.

Übersetzungshilfen

Z. 1: sensus

(Pl.) = hier: Gedanken, Einsichten, Lehren / Z.

2: rusticitas, - atis = (ländliche) Einfachheit, Einfalt;

bäurisches Wesen, Plumpheit / Z. 3: lässig, schlaff,

träge / Z. 4: devotus = (ma.) gottergeben,

andächtig, fromm / antrum, - i = Höhle, Grotte / antra

(Pl.) = hier am besten: die Tiefen, das Innerste /

colere = hier: verehren, schätzen, gutheißen / Z. 5:

temnere = contemnere / Z. 6: navita = nauta / pelagus =

mare; wohl eher auf "navita" zu beziehen, da

die Verbindung "navita" + Gen. des Gewässers

bereits im antiken Latein belegt ist / orbis = hier (wohl):

Reich, Bereich (falls "pelagi" hierauf bezogen:

"aus seinem Bereich, nämlich dem Meer)

zurück zum Text

zurück zum Text

Text 4 (De dialectica,

335 - 336 A. )

Carolus:

Quia mentionem philosophiae in

priore disputationis nostrae sermone fecimus, videtur condignum,

magister, ut aliquanto latiore indagatione

de ea disputare incipiamus. Albinus: Faciamus sicuti

tuae videtur sapientiae condignum. Carolus:

Primum omnium dic, unde dicta sit philosophia. Albinus:

Ab amore sapientiae. Graeci philo(n)- amorem, sophiam

sapientiam vocant. Carolus: Dic eius quoque

definitionem. Albinus: Philosophia est naturarum

inquisitio, rerum humanarum divinarumque cognitio,

quantum homini possibile est aestimare. Est quoque

philosophia honestas vitae, studium

bene vivendi, meditatio mortis, contemptus saeculi;

quod magis convenit Christianis, qui saeculi

ambitione calcata

disciplinabili similitudine futurae

patriae vivunt. Carolus: Ex qua materia constat? Albinus:

Scientia et opinione. Carolus: Scientia quid est? Albinus:

Scientia est, cum res aliqua certa ratione

percipitur, ut eclipsis solis lunaris

corporis obiectu est. Carolus:

Opinio quid est? Albinus: Opinio est, cum

incerta res latet et nulla firma ratione

diffiniri potest, ut magnitudo coeli vel profunditas

terrae. Carolus: In quot partes dividitur

philosophia? Albinus: In tres : Physicam,

ethicam, logicam. Carolus: Haec quoque

Latino ore exprome. Albinus:

Physica est naturalis, ethica

moralis, logica rationalis.

Carolus: Officia singularum specierum pande.

Albinus: In physica igitur causa

quaerendi, in ethica ordo vivendi, in logica ratio

intelligendi versatur. Carolus: In quot species

physica dividitur? Albinus: In quattuor: arithmeticam,

geometriam, musicam, astronomiam. Carolus: In

quot partes dividitur ethica? Albinus: In

quattuor quoque: prudentiam,

iustitiam, fortitudinem, temperantiam. Carolus:

Logica in quot species dividitur? Albinus: In duas,

in dialecticam et rhetoricam. In his quippe generibus tribus

philosophiae etiam eloquia divina

consistunt. Carolus: Quomodo? Albinus: Nam aut

de natura disputare solent , ut in Genesi

et in Ecclesiaste; aut de moribus, ut

in Proverbiis et in omnibus sparsim

libris; aut de logica, pro qua nostri theologicam

sibi vindicant ut in Canticis

Canticorum et sancto Evangelio. Carolus: Theologica

quid est? Albinus: Theologica est, quae Latine inspectiva

dicitur, qua supergressi visibilia de divinis et coelestibus

aliquid mente solum contemplamur. Nam et in has quoque duas

partes philosophia vera dividitur, id est, in inspectivam

et actualem. Carolus: Actualis,

quae est? Albinus: Actualis

est, quae in operationibus huic vitae

mortali necessariis consistit. Per hanc igitur modus

honestus vivendi appetitur et instituta ad virtutes

tendentia exercentur; per illam vero Deus amatur, spe et

fide colitur. Carolus: Quis est, qui philosophiae detrahere

audeat? Albinus: Nullus sapiens. Carolus: Vere

nullus sapiens. Sed pergamus ad dialecticae artis

inquisitionem. Et primum dic, quid sit dialectica? Albinus:

Dialectica est disciplina rationalis

quaerendi, diffiniendi et disserendi, etiam et vera a

falsis discernendi potens. Carolus: Unde dicta est

dialectica? Albinus: Dicta est dialectica, quia in ea

de dictis disputatur. Nam "lecton"

dictio dicitur. Carolus: Quid est inter dialecticam

et rhetoricam? Albinus: Dialectica et rhetorica est,

quod in manu hominis pugnus astrictus et

palma distenta. Illa brevi oratione

argumenta concludit, ista per facundiae

campos copioso sermone discurrit.

Illa verba contrahit, ista distendit.

Dialectica siquidem ad inveniendas

res acutior, rhetorica ad inventas dicendas facundior.

Illa raros et studiosos requirit; haec frequenter procedit

in turbas.

Übersetzungshilfen

condignus = dignus

(bei der zweiten Erwähnung in der seltenen Verbindung mit dem

Genitiv / indagatio, - onis = Erforschung / sophia (griech.) =

die Weisheit / natura (hier Pl.) = hier: Wesen der Dinge /

inquisitio, - onis = Substantiv zu inquirere / cognitio =

Substantiv zu "cognoscere" / honestas, - atis =

Ehrbarkeit, Sittlichkeit, Tugend / saeculum = hier: irdische

Welt, Weltleben / ambitio, - onis = Ehrgeiz, Ehr- bzw.

Ruhmsucht, Eitelkeit / calcare = mit Füßen treten,

unterdrücken / disciplinabilis, e = erlernbar, lehrbar;

bei Isidor steht "discipinabili conversatione"

(conversatio, - onis = Lebensweise, Lebenswandel / ratio

= hier: Methode; logische (verstandesmäßig nachvollziehbare)

Überlegung / eclipsis solis = Verfinsterung der Sonne;

Sonnenfinsternis / lunare corpus = (Himmelskörper

des) Mondes / obiectus, - us = das Davorschieben / diffinire =

definire (näher bestimmen) / Physik, Ethik und Logik bilden

bereits nach antiker Auffassung (die v. a. auf Aristoteles

zurückgeht) die Teilbereiche der Philosophie / naturalis, ...

/ os = hier: lingua / expromere = darlegen, äußern / pandere

= hier: offenbaren, kundtun / causa quaerendi =

Ursachenforschung / Arithmetik, Geometrie, Musik und

Astronomie bilden innerhalb der "artes liberales"

das "Quadrivium" (siehe Einleitung). Inhaltlich

werden diese Gebiete schon bei Aristoteles als Wissenschaften

betrachtet, entsprechen bei ihm aber der Mathematik, nicht der

Physik / Die vier sog. Kardinaltugenden (sie gehen begrifflich

wohl schon auf die Popularethik des 5. vorchr. Jahrhunderts in

Griechenland zurück, in die kanonische Form wurden die

Begriffe von Plato gebracht / eloquium divinum = das

Wort Gottes / Genesis = die Genesis (das

erste Buch des Alten Testaments) / Ecclesiastes = (eigtl.

"der Prediger") als Buchtitel: "Kohelet"

(atl. Weisheitsschrift) / Proverbia = das (atl.) Buch der

"Sprüche" / sparsim = verstreut (hier:

vertreut in ...) / theologica, - ae = theologia

(die Theologie); theologicam sibi vindicare = den Begriff

Theologie (für sich) in Anspruch nehmen / Cantica Canticorum

= das Hohelied (atl. Buch) / inspectivus, a, um =

theoretisch, spekulativ, kontemplativ / actualis, e =

praktisch angewendet / operatio, - onis = Arbeit, Handlung /

detrahere (mit Dat.) = schmähen, lästern, verleumden / (d. )

rationalis differendi = ... in vom Verstand geleiteter Weise

Untersuchungen anzustellen / lecton (griech.) = "das

Gesagte" / dictio: siehe Text 2 / pugnus, - i =

Faust / astringere (astringo, astrinxi, astrictum) =

zusammenziehen, - schnüren; hier: / palma, - ae = (flache)

Hand / distendere (distendo, distendi, distentum bzw. - nsum)

= ausspannen, ausdehnen, ausstrecken (Der Vergleich geht

bereits auf die Stoiker zurück.) / facundia, - ae =

Beredsamkeit, Redegabe / copiosus, a, um = ausführlich,

wortreich, gedankenreich, beredt / siquidem : wie ein

verstärktes "quidem" = denn, freilich /

facundus, a, um = beredt

zurück zum Text

zurück zum Text

|

|

|

Weiterführende Literatur

und Links (Auswahl)

Lexikon des Mittelalters, Bd. I, Sp. 417 - 420

Brunhölzl, Franz, Geschichte der lateinischen Literatur des

Mittelalters, Band I, München 1975, S. 268 - 287

Gerwing, Manfred, Theologie im Mittelalter. Personen

und Stationen theologisch - spiritueller Suchbewegungen im

mittelalterlichen Deutschland, Paderborn - München - Wien - Zürich

2000, S. 14 - 17

Wallach, Luitpold, Alcuin and Charlemagne, Studies

in Carolingian History and Literature (Cornell Studies in classical

philology 32), Ithaca, New York 1959

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Alkuin.htm

(Kurzbiographie Alkuins)

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Alcuin.html

(Informationen zu Alkuins Leben und Werk mit weiteren

Literaturangaben; englisch)

http://bsbsbb.bsb.lrz-muenchen.de/~db/0000/sbb00000032/images/index.html

(Eine der Alkuinbibeln)

http://www.jadu.de/mittelalter/bildung/alkuin.html

(Alkuin und die Schule des MA)

|

|